Penulis: Kaka Suminta

13 Jam lalu, Dibaca : 64 kali

Oleh Kaka Suminta

International

Observer

Perjalanan

Panjang Jakarta-Dhaka dengan transit di Kuala Lumpur yang memakan 8 jam di

perjalanan menjadi terasa ringan ketika saya menyaksikan perubahan signifikan

struktur politik Bangladesh, yakni berakhirnya dominasi kekuasaan Liga Awami di

bawah kepemimpinan Sheikh Hasina. Pemilu ini menjadi rangkaian perubahan

politik Bangladesh abad ke-21. Setelah sebelumnya terjadi apa yang disebut

Revolusi Juli 2024, yakni ketika mahasiswa dan masyarakat mampu menumbangkan

rezim represif tadi. Bisa dikatakan perubahan besar ini merupakan revolusi

pertama Gen Z di Asia, bahkan di dunia, yang berhasil mengubah keadaan.

Perjalanan

selanjutnya saya terbang ke Division (setingkat Provinsi) Rajshahi di barat

laut Dhaka yang ditempuh pesawat jenis ATR selama sekitar 45 menit. Organisasi

pemantau pemilu Asia, Asian Network for Free Election (ANFREL) yang bermarkas

di Bangkok menempatkan saya di division ini, yang merupakan salah satu dari 8

division di seluruh Bangladesh. Maka pemantauan pemilu dan upaya untuk

memberikan makna revolusi Gen Z tadi dimulai sepekan sebelum pemungutan suara

12 Februari 2026 atau lebih dari setahun setengah setelah Revolusi Juli 2024.

Rajshahi

menyambut saya dengan udara yang lebih sejuk dari Dhaka, meski matahari

Februari tetap membakar ubun-ubun. Kota yang dikenal sebagai kota sutra ini

tengah bersolek. Spanduk-spanduk biru langit bergambar tanda tangan—simbol

Komisi Pemilihan Umum Bangladesh yang baru—terpampang di hampir setiap sudut

jalan. Namun yang lebih menarik perhatian bukanlah atribut kampanye, melainkan

wajah-wajah muda yang duduk di depan balai desa, sekolah, bahkan di bawah pohon

beringin, tengah asyik mendebatkan program calon anggota parlemen setempat.

Di sinilah

revolusi Gen Z menemukan wujud konkretnya. Bukan lagi sekadar narasi heroik di

media sosial tentang gugurnya pahlawan muda di persimpangan jalan Dhaka, tetapi

sebuah kesadaran politik baru yang menolak untuk kembali ke masa lalu. Selama

seminggu berkeliling Rajshahi, saya bertemu dengan setidaknya tujuh pemuda yang

pernah menjadi koordinator lapangan saat Revolusi Juli. Mereka kini menjadi

relawan pemilu, pelatih saksi, bahkan calon anggota dewan kota. Nama-nama

seperti Rohan, Nafisa, dan Shamsul mungkin tidak tercatat dalam buku sejarah

resmi, tetapi mereka adalah arsitek perubahan yang sesungguhnya.

"Saya

belajar dua hal dari revolusi," ujar Rohan, mahasiswa tahun ketiga jurusan

Sastra Inggris yang kini tercatat sebagai koordinator pemuda untuk salah satu

kandidat independen. "Pertama, bahwa pemerintah bisa jatuh jika rakyat

bersatu. Kedua, bahwa menjatuhkan pemerintah jauh lebih mudah daripada

membangun tata kelola yang baru." Ia tersenyum getir. Senyum yang sama

saya lihat di wajah aktivis reformasi di Indonesia tahun 1998, atau di Kairo

tahun 2011. Ada kebanggaan, tetapi juga kesadaran akan beban yang kini

dipanggul.

Asia

Network for Free Election menugaskan tim kami untuk memantau enam distrik di

Rajshahi. Dalam setiap kunjungan ke tempat pemungutan suara (TPS), kami

menggunakan formulir standar yang mencakup 42 indikator, mulai dari

aksesibilitas bagi penyandang disabilitas hingga potensi intimidasi. Namun,

catatan saya lebih banyak terisi oleh pengamatan sosiologis ketimbang sekadar

daftar periksa teknis.

Di sebuah

desa bernama Puthia, yang terkenal dengan kompleks kuil kunonya, saya

menyaksikan simulasi pemungutan suara yang difasilitasi oleh sekelompok

mahasiswa. Mereka telah merancang aplikasi sederhana berbasis Android untuk

melacak dugaan kecurangan real-time. Tiga tahun lalu, aplikasi serupa mungkin

akan berujung pada penangkapan oleh pasukan keamanan. Hari ini, perangkat lunak

itu diuji coba di hadapan pejabat komisi pemilu setempat. Generasi yang tumbuh

bersama koneksi internet 4G ini tidak hanya piawai dalam aksi jalanan, tetapi

juga dalam merancang infrastruktur demokrasi digital.

Namun,

revolusi tidak pernah berjalan lurus. Pada hari ketiga pemantauan, saya

menerima laporan dari tim di distrik tetangga, Chapai Nawabganj. Sekelompok

preman bayaran mencoba merusak logistik pemilu di sebuah gudang kecamatan. Yang

menarik bukanlah insidennya—karena hampir semua pemilu di Asia Selatan memiliki

cerita serupa—melainkan respons warganet. Dalam hitungan jam, video amatir

tentang percobaan perusakan itu tersebar di TikTok dan Instagram. Algoritma

media sosial, yang dulu digunakan rezim Liga Awami untuk membungkam kritik

melalui UU Kekuasaan Digital, kini menjadi alat akuntabilitas publik.

Apakah Gen

Z Bangladesh sadar bahwa mereka sedang menciptakan preseden global? Sejauh

pengamatan saya, hanya segelintir yang menyadarinya. Kebanyakan dari mereka

terlalu sibuk dengan urusan teknis: memastikan tinta tidak mudah luntur,

mengawasi proses sortir surat suara, atau membantu para lansia menemukan nama

mereka dalam daftar pemilih. Revolusi, bagi mereka, adalah soal memindahkan

kursi plastik ke tempat teduh agar para ibu hamil tidak kepanasan saat

mengantre. Revolusi adalah soal menolak menerima amplop cokelat berisi uang

dari calon legislatif. Revolusi adalah rutinitas baru yang melelahkan tetapi

membanggakan.

Sore hari

menjelang pemungutan suara, saya berbincang dengan seorang petugas KPPS bernama

Farida Begum. Ia berusia 52 tahun dan telah menjadi guru madrasah selama tiga

dekade. "Saya tidak mengerti politik," katanya dalam bahasa Bengali

yang pelan. "Tapi saya tahu anak-anak saya yang lulus universitas kini

punya pekerjaan. Bukan karena rezim baru memberi mereka jabatan, tetapi karena

mereka tidak takut lagi untuk membuka usaha sendiri. Mereka tidak perlu menyuap

pejabat untuk mengurus izin." Farida tidak menyebut kata

"revolusi", tidak pula "Gen Z". Ia hanya bercerita tentang

anak bungsunya yang kini membuka kafe kecil di dekat stasiun kereta.

Malam 11

Februari 2026 menjadi malam paling sunyi di Rajshahi sejak kedatangan saya.

Toko-toko tutup lebih awal. Jalanan nyaris sepi. Tim pemantau berkumpul di

ruang tamu sewaan, menyusun strategi distribusi ke 47 TPS yang tersebar di

wilayah rawan. Generasi milenial dan Gen Z tidur lebih awal malam itu, bukan

karena lelah, tetapi karena mereka paham bahwa esok adalah pertaruhan terbesar

dalam hidup mereka.

Pukul 5.45

pagi, saya tiba di TPS 03 Kelurahan Motihar. Antrean telah mengular sejak pukul

5. Seorang perempuan muda berjilbab oranye berdiri paling depan. Ia membawa map

plastik berisi dokumen kependudukan yang dilaminating agar tidak lecek. Saya

bertanya, sudah berapa lama ia menunggu. "Sejak subuh. Saya tidak mau

terlambat. Saya tidak mau golput seperti ibu saya dulu." Namanya Sumaiya,

22 tahun, mahasiswi semester akhir jurusan Teknik Sipil Universitas Rajshahi.

Hari

pemungutan suara berjalan dengan kecepatan yang aneh. Kadang terasa lambat

ketika kami harus menunggu berjam-jam di posko koordinasi, kadang terasa cepat

ketika laporan dari berbagai distrik mengalir deras. Tidak ada insiden besar

yang dilaporkan. Seorang saksi dari partai kecil mengeluh karena saksi dari

partai besar duduk terlalu dekat dengan kotak suara. Di TPS lain, seorang

lansia menangis karena sidik jarinya gagal terdeteksi oleh alat verifikasi

biometrik. Masalah-masalah kecil yang justru menandakan bahwa demokrasi sedang

bekerja.

Ketika

matahari terbenam dan penghitungan suara dimulai, saya menyadari sesuatu yang

mungkin luput dari banyak analis politik. Revolusi Gen Z di Bangladesh tidak

terutama tentang usia, teknologi, atau bahkan media sosial. Revolusi ini adalah

tentang keberanian untuk membayangkan bahwa hal-hal biasa—seperti antre untuk

memilih, seperti protes yang tidak berujung pembunuhan, seperti laporan

keuangan kampanye yang bisa diakses publik—adalah sesuatu yang layak

diperjuangkan sampai mati. Dan mereka yang bertahan hidup kini bertugas merawat

kewajaran itu agar tidak direbut kembali oleh kekuatan lama.

Saya

meninggalkan Rajshahi dua hari setelah Komisi Pemilihan mengumumkan hasil

sementara. Partisipasi pemilih mencapai 78 persen, tertinggi dalam dua dekade

terakhir. Di ruang tunggu bandara, saya membuka kembali buku catatan. Halaman

terakhir hanya berisi satu kalimat yang saya tulis sambil lalu: "Bagaimana

mengukur keberhasilan revolusi?" Mungkin jawabannya tidak perlu dicari di

Dhaka, di parlemen, atau di istana presiden. Mungkin jawabannya ada di

Rajshahi, di TPS 03, pada seorang perempuan muda yang bangun sebelum subuh

hanya untuk menggunakan hak pilihnya. Mungkin revolusi berhasil justru ketika

ia tidak lagi disebut sebagai revolusi, melainkan telah menjadi keseharian yang

lumrah.

Pesawat ATR

itu kembali membawa saya menembus awan tipis di atas Sungai Padma. Di bawah,

sawah-sawah menghijau dan permukiman padat bergantian menghilang di balik

gumpalan putih. Delapan jam transit di Kuala Lumpur masih menanti sebelum

penerbangan lanjutan ke Jakarta. Namun, kali ini perjalanan pulang terasa lebih

ringan dari perjalanan datang. Bukan karena saya terbiasa, tetapi karena saya

membawa pulang sesuatu yang dulu sempat saya ragukan: keyakinan bahwa generasi

muda, ketika diberi ruang dan kepercayaan, mampu menulis ulang takdir bangsanya

sendiri.

Terpikir

oleh saya, apakah di sudut lain Asia Tenggara, di negeri saya sendiri, sedang

lahir gerakan serupa yang kelak juga akan mengubah segalanya. Revolusi bukan

monopoli satu generasi. Mungkin ia hanya menunggu waktu untuk mengetuk pintu revolusi

perubahan lagi. Sebuah revolusi Gen Z di negeri sendiri.

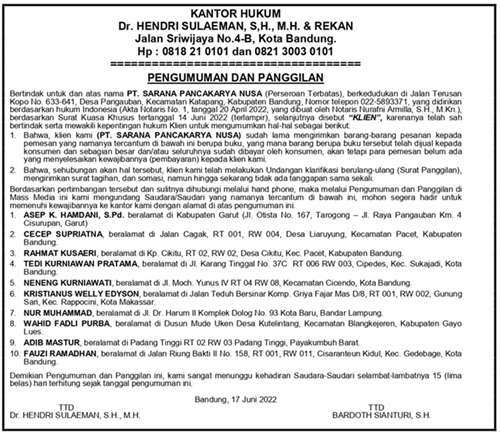

Penghitungan suara di Bangladesh

Penghitungan suara di Bangladesh

Tag : No Tag

Berita Terkait

Rehat

Tajuk

Memahami Pemikiran Jenderal Dudung Abdurachman

PERLUNYA MENGUBAH CARA PANDANG PEDAGANG DI LOKASI WISAT...

Berita Populer

Arief Putra Musisi Anyar Indonesia

Ketua Umum GRIB H Hercules Rozario Marshal, Saya Bagian Dari Masyarakat Indramayu

Project Fly High Terinspirasi dari Pengalaman Hidup Dr Joe dan Tamak

Dari Kegiatan Aksi Sosial, Hercules Kukuhkan Ketua DPC GRIB JAYA Se-Jawa Barat

Chief Mate Syaiful Rohmaan

SAU7ANA

GMBI Kawal Kasus Dugaan Penipuan PT. Rifan Financindo Berjangka di PN Bandung

Indramayu Diguncang Gempa Magnitudo 4.4, Kedalaman 280 Kilometer

Ivan Lahardika Arranger dan Komposer Indonesia

SAU7ANA Come Back